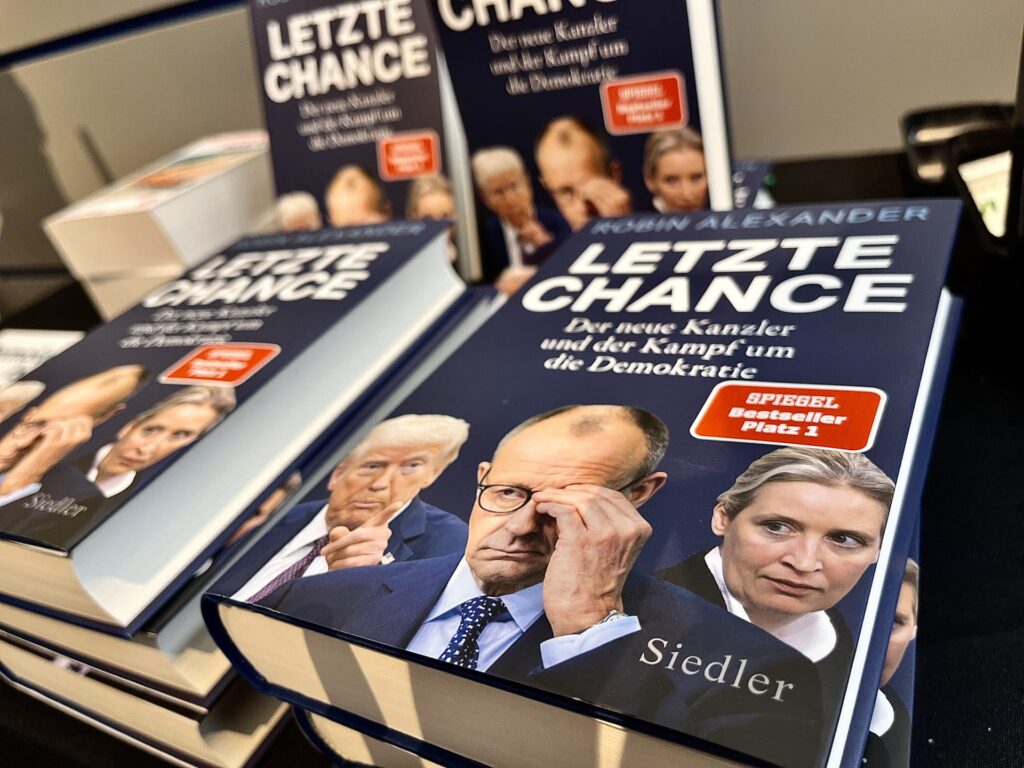

Der frühe Sonntagmorgen im Siebenpfeifferhaus hatte etwas Besonderes. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung war klar, dass kein Platz frei bleiben würde. Robin Alexander stellte bei der HomBuch 2025 sein neues Werk „Letzte Chance“ vor, das sich mit der Zukunft der Demokratie in Deutschland befasst. Wer gekommen war, wollte Robin Alexander nicht nur über sein neues Buch sprechen hören, sondern auch den Menschen erleben, der seit Jahren den Berliner Politikbetrieb beobachtet und verständlich macht. Zwischen Signierstunde und Selfies, zwischen ernsten Analysen und trockenem Humor entstand eine Nähe, die selten ist, wenn einer der bekanntesten Hauptstadtjournalisten des Landes auftritt. Vor dem offiziellen Programm nahm sich Alexander Zeit für ein Gespräch mit dem JETZT. Magazin. Ein Interview über seine Sicht auf das Saarland, die Unterschiede zwischen Talkshow und Buch, den Wert journalistischer Distanz – und über die Frage, ob er dem 25-jährigen Robin Alexander heute noch zum Journalismus raten würde.

Herr Alexander, wie blickt Berlin, Sie als Hauptstadtjournalist, eigentlich auf unser kleines Bundesland Saarland? Wird es ernsthaft wahrgenommen – oder eher mit höflichem Schulterzucken?

Ihr Saarland war in jüngster Vergangenheit noch Produzent von ganz wichtigen Leuten. Annegret Kramp-Karrenbauer wollte Kanzlerin werden, Peter Altmaier war Kanzleramtsminister, Heiko Maas Außenminister, und Oskar Lafontaine gilt als der große Zerstörer. Also es ist ja nicht so, dass es nicht eine Menge Saarländer gäbe, die es bis ganz nach oben geschafft haben.

Das ist eine ganze Reihe von Namen. Aber steckt dahinter wirklich ein Muster – oder ist das eher Zufall, dass gerade aus dem Saarland so viele prägende Persönlichkeiten kamen?

Auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich überrepräsentiert. Und es kommt noch dazu: Wenn Anke Rehlinger in Berlin eine Rolle spielen wollte, könnte sie das sofort. Die SPD hätte sie mit Kusshand auf vorderste Positionen geschoben. Sie wollte aber nicht. Aber ob hier alle zum Höheren berufen sind, weiß ich nicht.

Sie sind im Politikbetrieb zu Hause – in Redaktionen, in Regierungsfluren, in Talkshows. Heute sitzen Sie hier in Homburg und stellen Ihr Buch vor. Ist das für Sie Abwechslung, fast eine Art Ausflug aus der Berliner Politikblase – oder einfach ein weiterer Termin auf der Buchreise?

Ich habe auch noch ein Leben außerhalb der Politikblase. Ich habe drei Kinder, gehe zum Elternabend, sonntags in die Kirche, und ich will zum Fußball. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts anderes mache. Aber solche Reisen machen mir Spaß, weil man durch die Fragen hier einen Eindruck davon bekommt, was die Leute interessiert – und wie sie ticken. Das ist für einen Journalisten wichtig: nicht das Gespür zu verlieren, wie die Menschen denken und fühlen. Insofern ist das für mich wirklich lehrreich.

Mit „Letzte Chance“ haben Sie nach „Die Getriebenen“ und „Machtverfall“ erneut ein Buch veröffentlicht, das über den schnellen Nachrichtenfluss hinausgeht. Was war Ihre Motivation dafür? Was unterscheidet die Arbeit am Buch vom Kolumnisten, Podcaster, Journalisten?

Die Dinge, die wir sonst machen, sind relativ kurzlebig. Ein Podcast wird aufgenommen, läuft – und am nächsten Tag ist er schon wieder vergessen. Eine Kolumne verschwindet ebenso schnell. Ein Buch muss dagegen länger bleiben. Deshalb hat man da schon mehr Arbeit damit, aber auch eine größere Wirkung. Und ich muss mir ja nichts ausdenken: keinen Plot, keine Figuren. Es ist alles da. Alles, was ich beschreibe, ist tatsächlich geschehen.

Ich habe immer den Eindruck, das ist wahnsinnig spannend. „Die Getriebenen“ ist damals entstanden, weil ich meiner Frau zu Hause erzählt habe, was da gerade in Berlin passiert – weil es so irre war. Eines Tages habe ich begonnen, diese Geschichten aufzuschreiben. Wenn es gelingt, das so zu vermitteln, dass andere es nachvollziehen können, dann macht das große Freude.

Überrascht es Sie selbst manchmal, dass Politik so viel Story-Potenzial hat – mit all ihren Skandalen, Intrigen und Wendungen?

Also das Irre ist ja, dass man das lange, lange macht. Es passieren aber immer wieder Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und das überrascht mich zuerst selbst, bevor ich es für meine Leser aufschreibe. Das zeigt, wie spannend Politik tatsächlich ist – und dass sie immer wieder für Unerwartetes sorgt.

Wenn man Ihnen länger zuhört, hat man das Gefühl, Sie halten sich oft bewusst zurück, äußern nicht immer Ihre persönliche Meinung. Täuscht dieser Eindruck – oder ist das journalistische Distanz?

Also ich habe eine Meinung zu den Dingen, aber genauso wie Sie, Sie, Sie oder ein Bäcker oder ein Lehrer. Und meine Meinung ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass meine Arbeit darin besteht, Dinge zu recherchieren und dann zu erzählen. Je älter ich werde, desto mehr konzentriere ich mich auf Fakten und Abläufe und Zusammenhänge. Das ist das eigentlich Interessante.

Mir ist es am liebsten, wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Sichtweisen meine Arbeit lesen oder meinen Podcast hören – und beide etwas damit anfangen können. Ich will niemanden missionieren.

Trotzdem erklären Sie Politik so verständlich, dass viele Leser oder Hörer sagen: „Eigentlich müsste man es genauso machen, wie Alexander es darstellt.“ Haben Sie je darüber nachgedacht, selbst in die Politik zu gehen?

Nein. Dafür benötigt man ganz andere Talente, als ich sie habe. Früher gab es noch diesen Bücherpapst, den Marcel Reich-Ranitzky. Und der hat immer über Romane gesprochen. Der wurde einmal gefragt: Wenn Sie so genau wissen, wie ein Roman funktioniert – warum schreiben Sie nicht selbst einen? Und er antwortete: „Um zu wissen, wie man ein Steak brät, muss ich mich nicht mit dem Hintern in die Pfanne setzen.“

Ärgern Sie sich manchmal, wenn die Politik anders handelt, als es Ihre Analysen nahelegen? Sie zeigen oft klar, was zu erwarten ist, und dann passiert doch etwas ganz anderes.

Wir Journalisten beschreiben immer erst, wenn etwas geschehen ist. Und meistens sind die Dinge nicht schwarz oder weiß. Man hat die Wahl zwischen Alternativen, die alle Vor- und Nachteile haben. Die eigentliche politische Entscheidung ist dann, diese Vor- und Nachteile zu gewichten.

Wie viel Freude macht Ihnen Ihr Beruf eigentlich noch, wo sich die Spirale der Öffentlichkeit immer schneller dreht – und Sie längst nicht mehr nur Journalist, sondern auch Person des öffentlichen Lebens sind?

Ich bin nur Journalist…

Aber sie werden doch unterwegs angesprochen…

Ja, aber die Leute sprechen mich auf meine Arbeit an. Ich gehe jetzt nicht zu „Let’s Dance“.

Sie machen ihre Arbeit also trotz der immer schneller drehenden Spirale mit Herz und Begeisterung.

Natürlich gibt es Phasen, die mehr Spaß machen, und Phasen, die anstrengender sind. Aber ich kann nun mal sehr selbstbestimmt arbeiten. Ich mache meinen Podcast mit Dagmar Rosenfeld, weil ich sie für die Schlaueste halte. Mit ihr macht es am meisten Spaß. Und ich schreibe meine Bücher so, wie ich es für richtig halte. Also ich kann schon sehr selbstbestimmt arbeiten.

Wenn Sie heute dem 25-jährigen Robin Alexander begegnen würden – würden Sie ihm noch zum Journalismus raten? Oder wäre er vielleicht eher Influencer oder Politik-Podcaster?

Ich glaube, die Frage unterstellt einen Widerspruch, den es so gar nicht gibt. Denn ich mache jetzt auch einen Podcast – aber eben einen journalistischen Podcast. Die Technologie verändert sich, die Medien verändern sich. Aber das Eigentliche bleibt: herausfinden, was vorgefallen ist, und es so erzählen, dass andere es verstehen.

Ob man das nun aufschreibt, im Podcast erklärt oder auf X (ehemals Twitter) oder Instagram veröffentlicht – es bleibt Journalismus. Die Formen ändern sich, der Kern nicht.

Es ist witzig: Bei Springer gibt es eine Journalistenschule, und dort sind die Auszubildenden meist so 25 Jahre alt, manchmal etwas älter. Und da sage ich immer: Lernt ruhig alle eure Techniken, das ist wichtig und gut. Aber konzentriert euch vorwiegend auf Inhalte und darauf, wie ihr sie aufbereitet. Denn die Technikseite ändert sich ohnehin ständig.

Ich kann nicht sagen, ob wir in zehn Jahren auf Instagram, TikTok oder auf einer ganz anderen Plattform unterwegs sein werden. Das weiß niemand. Aber sicher ist: Eine offene Gesellschaft braucht Menschen, die hinschauen, unabhängig berichten und so erklären, dass es alle verstehen. Das wird bleiben.

Vielen Dank Herr Alexander und alles Gute für die Zukunft.

Als die Diskussion im Siebenpfeifferhaus endete, war die Schlange zur Signierstunde lang – und Alexander nahm sich Zeit für jeden einzelnen. Zurück bleibt das Bild eines Journalisten, der weder den schnellen Applaus noch die große Pose sucht. Robin Alexander versteht seinen Beruf als Berufung – nicht als Bühne. Er hält sich selbst zurück, um Politik und ihre Mechanismen so klar wie möglich zu erklären. Gerade sein Wesen zwingt Leser und Zuschauer aller politischen Couleur, ihn ernst zu nehmen. Seine Analysen bleiben nachvollziehbar, ohne den Anspruch auf moralische Deutungshoheit. Dass er Politik und ihre Mechanismen so klar auf den Punkt bringt wie kaum ein anderer, ist wohl auch der Grund, warum er in Talkshows regelmäßig mit Expertise und Erfahrung überzeugt. Und dennoch wirkt er menschlich, nahbar, humorvoll – jemand, der sich nicht über die Akteure stellt, sondern sie für andere greifbar macht. Und vielleicht ist es genau diese Mischung aus Distanz, Präzision und Menschlichkeit, die ihn zu einem DER Politikjournalisten in Deutschland macht.

FAKTEN ZU ROBIN ALEXANDER:

• Geboren: 1975 in Essen

• Ausbildung: Studium der Geschichte und Journalistik an der Universität Leipzig

• Journalistische Stationen: taz, Vanity Fair, seit 2008 bei der «Welt»-Gruppe (heute stellvertretender Chefredakteur)

• Bekannt durch: präzise Analysen aus dem Berliner Politikbetrieb, regelmäßige Auftritte in Talkshows, Podcast „Machtwechsel“ mit Dagmar Rosenfeld

• Bücher:

– Die Getriebenen (2017) – über die Flüchtlingspolitik 2015/16

– Machtverfall (2021) – über die letzten Jahre von Angela Merkel

– Letzte Chance (2025) – über den Zustand der deutschen Demokratie

• Privates: lebt in Berlin, Vater von drei Kindern